「へぇ。日本三大奇祭のひとつ、裸祭りってあるんだ」。車のラジオから流れるニュースに、運転中のはるかは耳をそばだてた。はるかは若干25歳のイマドキ女子にしては、日本の古き良き伝統文化が好きだ。日本酒も好きだし、古い町並みに残る味噌蔵や醤油蔵を見ると胸がときめく。蔵を見るとはるか遠い前世、ここに幽閉されたお姫様時代があったのでは?と妄想してしまう。

以前、酒蔵巡りで富山県高岡市を訪れた際、北前船の資料館に立ち寄った。今にも床が抜け落ちそうな古い木造建築。歩く度にギシギシ鳴る音にドキドキしながら、当時の貴重な資料を食い入るように眺めた。土蔵の狭く急な階段をあがると、わずか1畳ほどの狭い秘密基地「望楼」があり、窓からは眼下に迫った日本海を眺めることができた。遠い昔、この小窓から、海をわたってやってくる北前船を監視したのだという。

「あたしも男だったら北前船の船乗りになって一攫千金狙ってみたかったな」。北前船は大阪から北海道まで日本海を巡り、積み荷を寄港地で売りながら、新たに仕入れた品を次の寄港地で売りさばくことで莫大な儲けを得た「海の上の総合商社」だ。うまくいけば一攫千金、失敗すれば遭難事故で命を落とす、ハイリスク、ハイリターンなビジネスである。

「一度きりの人生、一か八かに賭けてみるのも、また人生よね」。ひとり呟きながら、はるかはここ最近、自分の身に起こったドラマに思いを馳せていた。深夜、備前焼のお猪口で日本酒を飲んで酔っぱらい、気づくと荒れ狂う海の上、北前船に乗り込んでいたこと。はるかの命を助ける代わりに冬の海に消えていった船乗りのこと。そして手渡された、小さな「まげ」のこと。あの船乗りを探すヒントを求めて備前を訪れ、備前焼の若き陶芸家に弟子入りしたこと。いま、こうして引き寄せられるように動いているその先にいつか手がかりが見つかる。そんな予感がしていた。自分が男だったら裸祭りにも参加してみたい。はるかはこの西大寺会陽(さいだいじえよう)という奇祭に俄然興味がわいてきた。

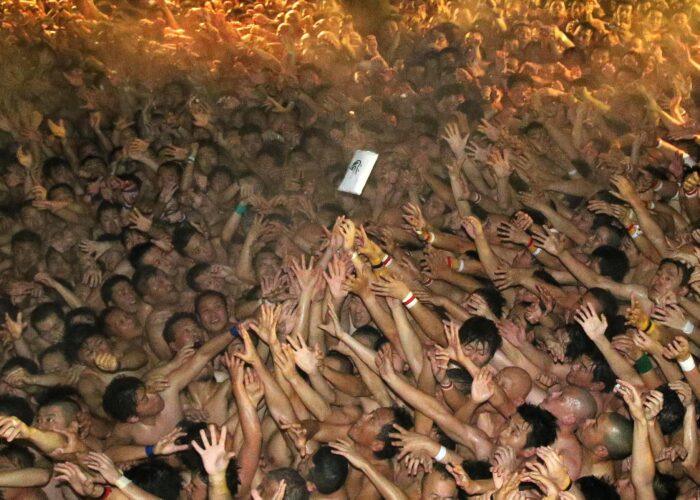

西大寺会陽。天下の奇祭、裸祭りとして知られる会陽の歴史は奈良時代にさかのぼる。厳冬の深夜、西大寺観音院の本堂、御福窓から投下される2本の宝木(しんぎ)を巡って約1万人のまわしを締めた裸の男たちが争奪戦をくり広げる。その様子は圧巻で勇壮そのもの。この宝木を手にしたものは福男と呼ばれ、福が得られるとされる。この目で裸祭りを見てみよう。備前焼に胸を鷲掴みにされた時のような高揚感がはるかを襲った。

時は極寒の2月の夜。参加者、観客あわせて4万人とも言われ、はるか昔、そのどよめきは四国にまで響き渡ったと言われる。できるだけ男衆たちのそばへ近づきたい。はるかはダウンコートのポケットにしまった御守り代わりの「まげ」を再びぎゅっと握りながら、人垣の前へ前へと身を乗り出した。わっしょい、わっしょい。裸の男たちが雄叫びを上げながら練り歩く。力強く連打される太鼓の音。天に向けて両手を上げ、本堂の御福窓から水をかけられるのを待つ姿も。歓声が夜空に響きわたる。わっしょい、わっしょい。地をとどろくような熱気がはるかに迫ってくる。

脇目もふらず取りつかれたよう練り歩く祭り集団の中、一人の男衆と目が合った。年の頃ははるかと同じ20代半ば。小柄だが筋肉のついた屈強な上半身、二本の太い眉は毛筆のごとく、今にもつながりそうなほど立派だ。男がはるかの目のまえに近づいてくる。「あれ? この人、どこかで見たことある。デジャヴ?」。次の瞬間、雷に打たれたようにはるかは気を失ってしまった。

次に目が覚めるといつかタイムリープしたあの冬の極寒の海、北前船の上に再び戻っていた。先ほど裸祭りで目の合った男が、今度は作務衣姿になって積み荷を船の柱に必死で縛っている。海に投げ出されそうになったはるかの腕をとり、自分の腰にしっかりと握らせると叫んだ。「今度こそ、この手を二度と離さんけぇ」